الفصل السادس

في المرة الأولى التي ذهبنا فيها إلى بيت الأخت جنفياف كانت النار هي السبب. الحرائق التي لم تشتعل بعد، بقيت كامنة تحت السطح، نستمع إلى صوت طقطقتها ولا نراها، تتلظّى بهدوء، وفي الانتظار. ليلتها، عدنا أنا وبابا إلى البيت بعد مغامرة الصيد الفاشلة. كان وقت العشاء تقريبًا، والبيت غارق في ظلمة غير معتادة كأنها تخفي شيئًا داخلها. أشعلنا الأضواء، وتوجه بابا إلى المطبخ مباشرة، وهو ينظر حوله بتوجّس، ولم يكن هناك شيء في البيت يستحقّ تلك النظرات. كبَّ معدات الصيد الصغيرة في صفيحة الزبالة، ومعها بعض ممّا تبقّى من اعتزازه بنفسه. لم أكن واثقًا إن كان ينبغي مقاطعة ما يفعله أم لا، فقد بدا عليه الكثير من التأثر، أكثر ممّا يحتمل الأمر. لكنني استجمعت شجاعتي، وطلبت منه أن يعطيني علبة الطعم. وفي الحال ناولها لي، مع ابتسامة تشي بالامتنان، وكأن طلبي أعفاه من عبء هيّن لكنه يعكّر راحة البال.

وحين فتحت العلبة، وجدت الديدان ميتة وتفوح منها رائحة حَنونة كرائحة الطين الرطب ودورة الطبيعة. وفي الناحية الأخرى من المطبخ، رفع بابا ركبته وقصم عليها البوصة نصفين. فعل ذلك بغلٍّ أقرب إلى الإذعان، وصدر عن البوصة الفارغة من الداخل صوت تأوّه طويل، وبعدها كسر النصفين المقسومين بنفس الطريقة، مرة بعد مرة قِطعاً صغيرة. ظهر عليه الارتياح حين انتهى، ونفض يديه من فتات البوصة، بعد أن ألقى قطعها المحطمة في الزبالة. ولم نلاحظ أن ماما لم تكن في البيت، إلا حين فتحنا الثلاجة ولم نجد شيئاً مطبوخاً نأكله. تجوّل بابا في الدور الأرضي، بوجه شارد، وبعدها صعد إلى الطابق الثاني ونظر في غرفة النوم، ولم يجدها، وهبط مرة أخرى إلى الصالة، وقطعها بخطوات متسارعة، وتوجّه إلى المطبخ وفتح الباب الموصل إلى الحديقة الخلفية، وتلفت حوله ونادى عليها، واصطدم صوته بالأسوار التي تفصلنا عن بيوت الجيران ورأيت عينيه تفوران بالشر.

بعدها بربع ساعة وصلت ماما، قالت إنها كانت تشتري حاجة، وفتحت الشنطة الشبك التي في يدها لتريه، وبدأ هو في الخناق. ولم أكن راغبًا في التورّط في طقوسهما، كلاهما أراد أن أكون شاهدًا في مثل تلك الحالات، لأسباب مختلفة طبعًا. وقبل أن يجدا الفرصة لاستدراجي، أدرت ظهري، وجريت إلى الدور العلوي، وهناك جلست على واحدة من درجات السلم التي عادة ما تحتفظ ببرودة منعشة في الأيام الحارة، وشغلت نفسي باستنشاق علبة الدود، ووجدت شيئًا باعثًا على الاسترخاء في رائحتها الأرضية.

كانت أصواتهما تعلو بالصياح، وتعود لتهدأ مرة أخرى، في موجات متتابعة ويصعب توقعها، وسمعت بابا يقول شيئًا عن جارنا الأستاذ شعبان، وأمورًا كثيرة قبيحة عن ماما. كان يلقي بشكوكه التي لا تهدأ في كل خناقة، ولم يظهر أنه يصدق نفسه فعلًا، لكن فهمت من ردود أفعالها أن الشكّ في حدّ ذاته عقابٌ قاس للنساء أو على الأقل تهديدًا قائمًا به. اهتز صوتها وهي ترد، قالت إنها كانت في انتظار عودتنا بالسمك لتقليه، هذا كل شيء، "فين السمك بقى؟". ومرّت لحظة مشدودة بحبال الترقب، وفجأة سمعت الخبطة الأولى وصراخها يلحق بها.

لم يزعجني الأمر. صحيح انتفضتُ على وقع الخبطة المفاجئ، لكن بمجرد أن يتنبه المرء إلى أن هناك ضربات قادمة، وتتوقعها الحواس المدربة، لا يبالي جسدك بعدها، كل ما تحتاجه أن تكون مستعدًا ولو بشكل غير واعٍ.

تابعت عبثي بالدود الميت. فهمت أن بابا يضربها. سيستمرّ صراخها لدقائق، ويعود هو إلى غرفته بعد أن يرزع الباب خلفه. ستبكي نصفَ ساعة وأنا أطبطب عليها، ويحل السكون بعدها. سننام كالموتى المجهدين، فالنومات الأكثر عمقًا تأتي بعد البكاء الطويل، ومعها أحلام براقة واضحة الألوان. كان هذا ما يحدث دائمًا، طبيعة الأشياء، ودورتها الرتيبة، ببساطةِ تعاقب الفصول، وحركة الشمس على قوس السماء، والذهاب إلى المدرسة والعودة منها.

وحين فعصت الدودة بين أصابعي، خرج المعجون البني الفاتح من الجانبين، قربته من أنفي وملأت الرائحة السخية خياشيمي. ومن الأسفل صعدت أصوات الضربات والصراخ، كانت تتداخل مثل جوقة حزينة، وتضخّم صدى تشوشها في صندوق السلم. وبشكل لا إرادي، وضعت قطعة من جسد الدودة الممزق في فمي، حركتها بلساني لتصبح بين الضروس الخلفية، وضغطت بقوة، ونزت أحشائها اللزجة على جانبي اللثة مختلطة باللعاب، واجتاحتني دغدغة غامضة من اللذة، من النوع الشبقي والغريزي الذي يشعر به الأطفال حين يحطمون شيئًا بأياديهم الصغيرة أو يؤذون كائنًا أكثر هشاشة منهم.

في أيامنا، خربنا اللعب العزيزة التي تعمل بالزمبلك والبطاريات. امتلكنا القليل منها. ومع هذا، دشدشنا الإطار الخارجي بالمطارق، فككنا التروس وبعثرناها، وكانت الجائزة الكبرى هي قطع المغناطيس التي انتزعناها من أحشاء المواتير مع صرخات الانتصار. كنا نربط الكلاب الصغيرة من رقابها بحبال تشبه عقد المشنقة. قمنا بسحلها في الشوارع، دون ضغينة ضربناها بالتناوب بعصيّ منزوعة من أقفاص الخضار الفارغة التي حطمناها قبلها. أُلقيت القطط من الشبابيك بدافع الفضول، أو دفعناها في وسط المرور والسيارات تمرّق حتى نتأكد أنها بسبع ترواح. في ضهريات الصيف الملولة، كانت سدوم وعمورة اللعبة المفضلة لدينا والأكثر إثارة، لعبة عرفتها كل الكتب المقدسة. كنا نجمع أقلام الفيلوماستر الفارغة ونشعل أطرافها، وتنطلق غارات الغضب الإلهي. انهمرت كور اللهب المنصهر على مستعمرات النمل، وتصاعدت دخنة ثقيلة كالحبر من أجساد الخنافس المفزوعة. تأملناها وهي تحترق بالنار والكبريت، ونقاط البلاستيك السائل تتمدد من بركان يتقيأ أحشاءه. ولم يكن في هذا كله ولو لمحة من القسوة، كانت هذه طبيعة الأمور، في البيوت وفي المدارس وفي الشوارع، وفي كل مكان آخر. كانت أيامًا هادئة في أزمنة هادئة.

كنت أتوقع مذاقاً منفراً للدودة حين بدأت في تمزيقها بين أسناني، طعماً قوياً أو شائكاً، لكنني لم أحس بأي شيء. ربما كان لها قليل من نكهة باهتة طغت عليها الإثارة، فلم يعد من الممكن وصفها. ولم يكن هذا وحده العصيّ على الوصف، فكل تلك المشاعر التي انتابتني ليلتها، وتصارعت مع بعضها البعض، كان من العسير استيعابها.

فبعد أن توقف الضرب، وصفع بابا وراءه باب غرفته، لم أسمع ماما تبكي كالعادة كان هناك صوت خروشة من غرفة الخزين تحت السلم. ولم يطل الانتظار، رأيتها تصعد الدرج بخطوات متباطئة بثقل جركن الجاز الأحمر الذي تحمله. وحين وصلت إلى قمة الدرج، رأيت في يدها الأخرى قمعًا من الصاج. ولم أفهم ما الذي تنوي فعله. حين تضربنا الظلمة في ليالي انقطاع التيار، كنا نشعل لمض الجاز، وتجلس ماما أمامها، تتأمل الضوء المرتعش بعينين مملؤتين بحنين يعاند الرائحة المقبضة للكيروسين المحترق. لكنْ ليلتها كانت الكهرباء تتدفق بكامل عنفوانها، وكان يمكن سماع أزيزها في الأسلاك، فلماذا الجاز؟ توقفت على البسطة، على بعد أشبار مني، ودفعت بقدمها باب الحمام وفتحته. كان وجهها جامدًا، بلا لون وبلا مشاعر، كأن ملامحها إمّحت فجأة. وبتأنٍ مهزوم فكت أزرار البلوزة، طبقتها بعد خلعها، ووضعتها على الأرض، وبعدها وضعت يديها خلفها لتفتح سوستة الجيبة. بدت كأنها في وضع استسلام. كانت ذراعاها مقيدتين للخلف، وعاندتها السوستة قليلًا، وبعد حركتين للسحاب للأعلى والأسفل، نجحت في خلعها، وفعلت معها نفس ما فعلته مع البلوزة. كنت أراقبها وهي واقفة بقميصها الداخلي الزهري اللون، وما زالت علبة الدود في يدي، استنشقتها بعمق، وانتابني بعدها قليلٌ من الخدر.

صبت الجاز في كوز الحمام. دلقته من خلال القمع الذي وضعته على قمته، ولم يكن قطر القمع أوسع بأي حال من الكوز نفسه. كان من الممكن أن تصب في الكوز من الجركن مباشرة، ولم أفهم معنى ما تفعله. خمنت أنها تريد تفويت بعض من الوقت، مجرد ثوانٍ إضافية تكسبها لا أكثر، أو أن تضفي على العملية قدرًا من الأهمية. يقتل المرء نفسه مرة واحدة، إن نجح طبعًا. ربما كان هذا حرصها الزائد أو لأنها لم تفعل ما هي مقدمة على فعله من قبل، فاستعانت ببعض من الارتجال. رفعت الكوز فوق رأسها بحركة لها جلال طقوسي، ودلقت الجاز على رأسها، وسالت الخيوط على الكتفين، وبعدها دلكت جسمها وكأنها تستحم، وبدأت تنتحب بصوت هادئ ومنغم، وتدريجيًا راح النشيج يرتفع.

لا أذكر كل ما حدث بعدها بالضبط، لكن يمكنني استدعاء بعض التفاصيل على خلفية الشاشة المغبشة للذاكرة. ما أتذكره جيدًا هو ذلك الشعور الطاغي بالغثيان، وأنا أنظر إلى جسدها المبتل من تحت القميص الداخلي نصف الشفاف، جالسة على كرسي الحمام الخشب المرتفع عن الأرض بمقدار شبر أو أكثر قليلًا. ثدياها الضخمان متدليان على بطنها المكتنز بطبقات من الترهلات، نتف الشعر المبعثرة دون انتظام تخرج من بين فخذيها والكلوت، وتتكور تحت القميص الذي التصق بجسدها بفعل البلل، الهالات السوداء مرتسمة على مناطق احتكاك فخذيها، وكانت ساقاها مفتوحتين، فرأيت ظلال الأخدود الصغير بينهما، وشعرت أنني على وشك التقيّؤ، ولا أعرف كيف أو متى تعلمنا أن نشعر بهذا القرف من الأجساد التي جلبتنا إلى العالم.

بهدوء، شطت عود الكبريت، وكنت أشاهدها من على بعد خطوات، وجهها غارق في ظلمة الحمام، فيما سقط من لمبة بسطة السلم مثلث من النور يكشف انحناءات جسمها. لم أشعر بشيء، سوى قليل من البرودة تتسرب إلى صدري. بدأت يدها ترتعش، وهي تقرّب شعلة الكبريت إلى ذراعها المكشوفة، وصرخت من اللسعة وارتج جسمها كله بردة فعل العضلات الغريزي، بالرغبة العمياء والحيوانية في التمسك بالحياة، وانطفأت الشعلة الصغيرة بعدها. خرج بابا من الغرفة على صوت الصريخ، وكانت قد أشعلت العود الثاني، وحينها تحول نشيجها إلى صوات، لسعت نفسها مرة أخرى، وانتفضت بعنف أكبر، وانطفأ الكبريت. كان بابا واقفًا فوقها، وصرخ "ولعي في شعرك الأول يا شرموطة، في الهدوم... النار ما بتمسكش في اللحم". كررها بصوت واثق. كان يعرف جيدًا كيف ينتحر الناس، وأنها لن تجرؤ على فعلها، ولا أعرف من أين أتى بتلك الثقة. نتش علبة الكبريت من يدها، وراح يشعل العود وراء الآخر ويطفئه فيها، وهي تصرخ، ورأيت في عينيه لمحة من الهزيمة أمام الخوف "هتعملنا مصيبة في البيت".

بعدها أخرجها من الحمام، جرجر جسدها المبتل على الأرض وهرول إلى بيت أبو نبيل على الناصية، حتى يجد له صرفه فيها، "راكبها عفريت، المرة راكبها عفريت"، واتصل من هناك بالأخ عزيز. وفي فتره غيابه القصيرة، كانت ماما جالسة على الأرض في الصالة، ترتجف، وعلى كتفيها ملاءة نزعتها عن السرير، وغطيتها بها. وبصوت ينضح بالهشاشة، طلبت مني أن أحضر لها الإنجيل. مرارًا فعلت ذلك، فتحت الكتاب بشكل عشوائي على أي صفحة، حتى تصلها رسالة الرب كما هي، بلا تدخل من إرادة البشر. ولم تكن وحدها من يفكر بتلك الطريقة. كان الجميع يظن أن الرسائل الإلهية لا تصل إلّا بشكل عشوائي. ببساطة كانت كل صور العشوائية مقصودة ومتعمدة وربانية. مغلقة العينين، فتحت الكتاب، وراحت تقرأ بصوت هامس:

"المحبة تحتمل كل شيء".

"يا ماما، يلا نسيب البيت"، ولم أكن أعني ما أقوله. في أعماقي، إن كان هناك شيء يصح وصفه هكذا. في مكان مظلم ومرعب ومليء بالكراكيب، هناك حيث يدفن الأطفال صنوف القسوة التي ولدوا بها والتي تعلموها، كنت أتمنى أن تنجح، أن تشتعل بها النار، وتموت، أن تتخلص من كل هذا العذاب، ونرتاح. تخيلت جثتها المتفحمة ممددة في الحمام، وأطرافها متصلبة ومرفوعة إلى أعلى، ونحن ندلق الماء عليها، أنا وبابا، يدًا بيد على الكوز، ويطش جسدها بخيوط رفيعة من الدخان، نفتح الدش عليها ونترك رمادها يبوش في تيار الماء المنهمر، وتفغر البلاعة فاها وتلعق القطرات الأخيرة.

"المحبة تصدق كل شيء" خرج صوتها بصعوبة من بين الدموع، عشبة صغيرة انبثقت ببطء من الحجر.

كنت أراقبها وهي ترتجف، وأتخيل دوامة ضعيفة من الماء المعكر ببقايا حياتها تتسرب إلى شبكة المجاري. كانت الصورة قوية ومريحة، فلطالما أبهرني نظام الصرف المخفي عن العيون، كلما فكرت فيه، مواسيره المدفونة تحت الأرض، منظومة التطهر اليومي للبيوت، للنسيان وللإنكار وللتخلص من الذنب. وعدت ونظرت إليها، وفكرت ربما لو ماتت، سيشعر بابا بالذنب تجاهها وتجاهي، فيعوضني ببعض العطف. سيعرف الناس القصة ويشفقون على طفل يتيم كانت أمه مجنونة وانتزعت حياتها بنفسها. في الكتاب، يقدم الأب ابنه دائمًا على المذبح، أو تجول الأم اليائسة مع الولد العطشان في الصحاري، يدبّون على الأرض، وتتفجر عيون الماء من الحجر، أو يلتجئون لظل نخلة فتسقط عليهم الرياح ببعض حبات التمر. في قصص العالم يقتل الأبناء آبائهم، أو الزوجات أزوجاهم والعكس. كأي علاقة مثالية من ثلاثة أطراف، كان لواحد من أطرافها أن يقتل، - هذه الحكمة المختزنة في قصص التراث- يتآمر عليه الاثنان الآخران أو يقدم نفسه راضيًا كذبيحة. كانت هي ضحية مكتملة وجاهزة، وبلا شيءَ لتخسره.

"المحبة ترجو كل شيء".

كانت تمتمتها ضعيفة وبريئة، وانهمر الحب المقطر بالحزن الخالص من عينيها، وشعرت بالشفقة نحوها، شفقة مخلوطة بالخوف، وانقبضت أمعائي، كيف أفكر في تلك الأشياء المريعة، من أين تأتي؟ وتتأرجح هكذا، من النقيض إلى النقيض، فجأة؟ تشوشت، هل نحن من يغزل خيوط الأفكار، وينبغي أن نحاسب عليها، أم إنها تأتي لنا كالأحلام والكوابيس، وحدها، تنمو كالنبت الشيطاني، لا يد لنا فيها؟ قالوا لنا إن الأطفال مرفوع عنهم الحساب بأي حال. لكنني ارتعبت، خفت من نفسي، من الخسة. خفت من أن تتركني وحيدًا، وتقيأت. كانت معدتي فارغة، وسال خط أصفر من إفرازات الهضم المعدية مخلوطة بالمرارة. هناك أشياء لا يفهمها المرء إلّا بعد سنوات طويلة. لم أحتقرها ساعتها، احتقرت تلك الرغبة الوضيعة في حياة لا تستحق أن تعاش. وشعرت بالذنب، وكأن كل ما حدث لها كان خطئي أنا.

"المحبة تصبر على كل شيء".

أغلقت الكتاب بعدها، وأطلقت زفرة طويلة علامة على الراحة، كأن رسالة الرب قد تمّت، الصبر، وفهمها كلانا. الصبر والمزيد من الصبر هو خبز المساكين وملحهم. ساعتها، وصل الأخ عزيز. كان ينتظرنا في التاكسي أمام البيت. حين أرغمها بابا على أن تلبس وتخرج معه بقليل من المحايلة والكثير من التهديد، قعدت على حجر الأخ عزيز بجانب السواق، واستسلمت هي للجلوس بجوار بابا في الكنبة الخلفية. لم يكن هناك مكان تذهب إليه، حتى السماء مغلقة، المنتحرون عقابهم جهنم الأبدية، نار لا تطفأ ودود لا يموت. هذا ما يقوله الكتاب، وما قاله الأخ صابر أيضًا. في المرة الوحيدة التي التفت فيها إلى الوراء، شعرت بالجزع حين اكتشفت أن علبة الدود ليست معي، وخطر لي أن الدود والنار مرتبطان في كلمة الرب، علامة للعذاب الذي لا ينتهي، وربما كل شيء كان مقصودًا في تلك الليلة.

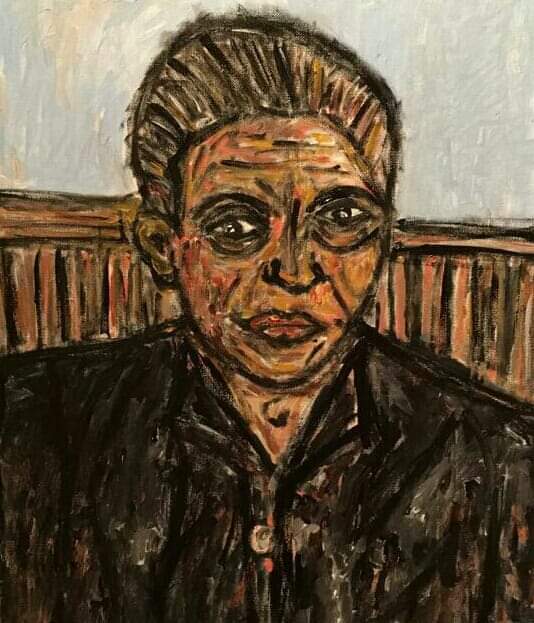

وتركونا هناك، بيّتنا أنا وماما عند الأخت جنفياف. رفض التاكسي دخول الحارة التي تشبه شقّا متعرجًا في حياة عثرة. المطبات كانت أقسى من أن تتحملها كبالن السيارة، فمثل تلك المناطق مساحات مخططة دون تعمد للعزل وإخفاء سكانها عن العيون، واحدة من صور العشوائية المحكمة، السّهلة التوقع. مشينا في ظل المباني المكسوة بلون الطوب الأحمر ولطش من المحارة الرمادية الموزعة بشكل مرتجل على الواجهات. استندت ماما إلى كتفي، أعصابها ما زالت مهزوزة، وبان الاضطراب في مشيتها. تقدمَنا الأخ عزيز إلى البناية ذات الواجهة الممحرة بالكامل، لكن دون دهان، ودخل معنا، وقف على الباب دقيقة وغادر بعدها. وحين دخلت أنا وماما، رأينا صالة البيت واسعة بسقف أعلى من المعتاد في المنازل، ويتوسطها صفوف من الدكك الخشبية، ومنبر صغير بارتفاع شبرين عن الأرض في المقدمة، ووراءه صورة كبيرة للمسيح الراعي مرسومة على الحائط، وفي أحد الأركان رقدت كنبة استنبولي وحيدة، كانت غريبة عن المكان. بدا كل شيء متقشفًا ومُعتنى به، وكأن المكان يستخدم بحرص أو على الأقل يتم صيانته بشكل دوري. استقبلتنا الأخت بابتسامة فاترة، هي الشيء الوحيد الذي لم يتغير من تعابير وجهها تلك الليلة. كانت في نهاية السبعينات من عمرها، امرأة صعيدية بجسد عفيّ، يبدو أصغر من سنها ومن ملامحها القاسية. عينان زجاجيتان جامدتان تحتهما هالات مثقلة بمعاناة طويلة، وأنف معقوف لطائر جارح ألقى بظله على فمها الذي بدا كثقب مسدود. وباستثناء الإيشارب الملون الذي غطت به شعرها، كان كل شيء فيها داكنًا، وهي لابسة جلابيتها السوداء الطويلة، ذات الوسط المرتفع إلى تحت صدرها الثقيل بالضبط.

وأخذت ماما من يدها، إلى الكنبة. مشت دون أن ترفع قدمها عن الأرض. كانت تزحف بشبشبها ذي النعل الخشبي بصوت احتكاك رتيب يثير الريبة. وبعد عدة خطوات، انتفضت ماما، وصرخت فيها "أنا ماعليش عفريت"، وطبطبت الأخت على كتفها بحنية، "عارفة يا حبيبتي"، أمسكت بوجها بين يديها، وتأملته وكأنها تقرأ كتابًا بلغة تفهمها وضمتها بعدها.

على صدرها، بكت ماما مثل طفلة كانت تائهة ووجدت بيتها أخيرًا. سكبت نصف الآلام التي عرفتها في حياتها، مع الدموع. حدث كل شيء بسرعة ودون جهد من أحد. كان هذا كل ما تحتاجه، امرأة غريبة تخبرها بأنها تفهم، حتى وإن كانت لا تفهم فعلًا. ومسدت الأخت على شعرها، وكأنها تعرفها جيدًا، وتعرف كل ما جرى لها، ورقّت ملامحها تدريجيّا.

وتسحب النعاس على الكنبة، كان شهرًا شديد الحرارة، أغسطس وسخونته التي تختزنها الحوائط، وليلتها أثقلت الرطوبة الهواء الساكن بأبخره سدت مسامه، وشعرت بتيار من نسيم الساعات المتأخرة من المساء يهف من الشباك الكبير بجانب الكنبة، كان يشبه شبابيك الكنائس، عريضاً بقاعدة سميكة وبطول يكاد يلامس السقف. لطشني الهواء، كما يقولون، فتمددت على الكنبة ورحت أتامل المكان. كل شيء باعثً على السكينة، عدا الصورة المرسومة في صدر الصالة؛ كانت ألوانها مبهرجة أكثر من اللازم، حلاوة فجة تموع النفس وترهق العين بتفاصيلها الكثيرة، خلفية وديان خضراء فسيحة، والمسيح بعينين زرقاوين لهما لون البحر الرائق وشعر طويل مموج وذهبي. لم يبدُ شيء من كل هذا مناسبًا للبيت ولا للحارة الضيقة، ولا له صلة بنا، باستثناء الخروف الذي كان يحمله المسيح على ذراعه. فروته البيضاء وخصلها المفتولة مثل كور القطن أغرتني لتخيل ملمسها. ومرغت وجهي في وبر الغطاء المفروش على الكنبة، وفاحت منه رائحة قوية لنظافة مسحوق غسيل رخيص مختلطة بأثر لتراكمات من العرق، رائحة دهنية ومسكرة لماضي أناس آخرين، ربما جاؤوا هنا مثلنا، ناموا على أوجاعهم ورحلوا في الصباح التالي. كانت نومة متقطعة، تخللتها أصوات غريبة سمعتها تأتي من إحدى الغرف، أصوات عويل وضحك ماجن وتسقيف، وسمعت ماما تغني، واهتزت حوائط البيت برنين معدني، تأوهات تشق القلب، ودبت أرجل على الأرضية، والأخت تصرخ بين حين وآخر بصوتها الذكوري والمبحوح بكلمات غير مفهومة، وسمعت ضجة اصطدام جسد ثقيل بالأرض. خفت قليلًا، لكن رأسي كانت مثقلة بالتعب، وسقطت في بئر النوم، في كل مرة.

لم أفهم ما الذي فعلته الأخت بماما. بعد أن استيقظت في الصباح، رأيتها تضحك وجسدها يهتز من السعادة. كانت روحها هتطلع من كتر الضحك، ضحك يعدل المايل ويرجع الغائبين. وحتى هي لم تفهم ما حدث لها، "إنت عملت كده إزاي؟ " كانتا تغمسان معًا من طبق ألمنيوم لامع على واحدة من الدكك، وعبّأت رائحة الفول بالسمنة والكمون الصالة الفسيحة، وكانت دوشة الصباح قد دبت في الحارة الصغيرة بحيوية طفولية. وتكركبت مصاريني، لا يجلب الضحك الكثير وراءه سوى الحزن. كلنا يعرف ذلك. يفتح باب القلب على اتساعه وتتسرب الدموع في غفلة، ودون دعوة. سألتها الأخت التي بدت راضية جدًا عن نفسها: "تعرفي يوركشاير؟"، لا أذكر حقًا إن كان هذا هو الاسم، لكن كانت واحدة من تلك الأسماء لمدينة إنجليزية تنتهي بمقطع شير، بيركشير أو هامبشير، شيء من هذا القبيل. تلخبطت ماما أمام السؤال، وبدا عليها التردد: "يعني آه، سمعت عنها". ولم يكن من الصعب التخمين من رجفة صوتها وهي تمضغ وتجيب في نفس الوقت، أنها لا تعرف ما الذي تتكلم عنه. ولم تشأ الأخت أن تحرجها أكثر من ذلك، ولعلها ندمت أنها سألتها. أخبرتها أنها تعلمت كل شيء بالطريق الصعب.

كبرت في ملجأ الأخت تراشر، أم النيل، تعرفيها؟ وهزت ماما رأسها. لحقتها في أعوامها الأخيرة لم تكن يتيمة، لكن أهلها تركوها أمام بوابة الملجأ زي الأفلام. فعلوا ذلك لسبب ما، ولم تكرههم، ولم تسأل حتى عن السبب. ثلاثة آلاف من الأطفال وأحيانًا خمسة آلاف عاشوا في نفس المكان، نصارى ومسلمين، جاؤوا من كل مكان بطول النيل، أكبر ملجأ في العالم كما يقولون. أكلوا وتنفسوا وتعلّموا وناموا واشتغلوا في الورش، صلوا وقرؤوا الكتاب، صنعوا أسرتهم وخاطوا الملابس لأنفسهم ولغيرهم، مخابز ومطابخ لوجبات يومية موحدة للجميع. كانت أقرب إلى المستعمرة، مدينة كاملة سكانها من الأطفال، وملكتها أم النيل، ومعها اثنان أو ثلاثة من المدرسين عليهم أن يعتنوا بكل هؤلاء، وكان العدد ضخمًا والمهمة مستحيلة، ولم يكن الإيمان كافيًا لتتميمه ولا المحبة التي تصنع المعجزات.

وجدوا الحل في نظام "يوركشاير"، أو الأصح كان "يوركشاير" عماد الدنيا، ووجد كل شيء بعده. وبحسب النظام، يُضحي كلُّ طفل مسؤول عن طفل أو عدة أطفال أصغر منه، المذاكرة والحموم والصلاة قبل الأكل وقبل النوم، ودخول الحمام، وغسل الأيدي بعدها، كل شيء تقريبًا، نظافة الجسد ونقاوة الروح. وأيضًا كل واحد منهم يكون مسؤولًا عن طفلٍ أكبرُ منه، هرم ضخم من المهام والشعور بالذنب، طبقات من التعليمات والخضوع، واحدة فوق الأخرى، نظام لا يوجد فيه أحد مسؤول نفسه، وكل واحد فيه مسؤول عن الكل.

وأخبرتنا الأخت أن هذا لم يكن نظامًا جديدًا. عرفه الناس في كل مكان وزمن بأسماء أخرى كثيرة، لكن الإنجليز هم من حملوه معهم إلى أمريكا، إلى الهنود الحمر والعبيد السود، جعلوهم شبههم بالضبط، وبعدها جلبه الأمريكان إلينا وإلى غيرنا. كانت في السادسة حين دخلت الملجأ، نامت على مرتبة صغيرة على الأرض بين سريرين من دورين، وضعوها في عنبر مع أربعة أطفال أصغر منها. كانوا صغارًا جدا، بالكاد تكلموا، بلوا أسرتهم في الليل، وكانت مسؤولة عنهم، فكان خطأها. كل مرة بلل واحد من الأربعة سريره ضربها الأطفال الكبار المسؤولون عنها في تفتيشة الصباح. كان الضرب مسموحًا به وفي حدود، لكنه ضرب. ومع الوقت تعلمت، بكت أولًا وحدها، وبعدها بدأت في ضرب الأطفال الصغار، كانت تضربهم وتبكي. كانوا حتة لحمة حمرا، أجسادًا لينة وهشة. أحيانًا أشفقت عليهم وتحملت الضرب بدلًا عنهم، لكن النظام كان أقوى من الرأفة. لم يمر وقت طويل حتى تعلم أطفالها أن يتحكموا في مثانتهم، وتعلمت هي أشياء أخرى كثيرة. أضحت أمًا في السادسة، وحين بلغت الثانية عشرة كانت جدة لثلاثة أجيال. ولم تعد تبكي حين تضرب أو تنضرب. قضمت الأخت حديثها هنا، وكأنها أدركت فجأة أنها قالت أكثر من اللازم، ولم يظهر من حياد ملامحها إن كانت تستدعي الشفقة أم إنها فخورة ببلوغها قبل الأوان، أو حتى إن كانت تحب يوركشاير أم تكرهها، وما علاقة هذا كله بنا، وبدا أن ماما متحيرة أيضًا. كانت تهز رأسها بإيقاع مستسلم يوحي بالتفهم الذي يدرك بالقلب وحده لكن دون فهم.

وقربت الأخت وجهها من ماما، وحدقت في عينيها، وقالت: "أنا عارفة كل حاجة عنك يا حبيبتي، عزيز حكى لي في التليفون قبل ما يجيبك". وظهر على ماما التوتر من الكلام الذي يحمل ألف معنى. وشمرت الأخت أكمام فستانها، كاشفة عن جزء من ذراعها اليمنى، وتابعت كلامها بنغمة باردة، وحديث ملغز أكثر من الأول. أخبرتها أن العبور إلى الناحية الأخرى خطر، ويكسر قلوب الأحبة. هي نفسها كانت على الخط الفاصل بين هنا وهناك. حين بلغت التاسعة حضرت الحكومة إلى الملجأ، سيارات نقل كبيرة، وعساكر ببنادقهم، وطلبوا أن يقابلوا الأخت تراشر، وقالوا لها كلامًا كثيرًا وخشنًا وعلا صوتها. أخرجت لهم سجل الزيارات، وأرتهم كلمة رقيقة كتبها اللوا نجيب، وكانت تقول عليه "الجنرال"، وصورة لها معه على بوابة الملجأ ويافطته الكبيرة فوق رأسه.

وابتسم الضباط، وهزوا رؤوسهم في ندم، "القوانين اتغيرت"، هذا ما قالوه لها. فتحوا السجلات، ووقف العيال في صفوف في الحوش، نادوا عليهم بأسمائهم، وفي يد كل واحد منهم وضعوا ورقة صغيرة، وفرزوهم. نظروا في الأوراق وسألوهم أسئلة. على اليمين، صفوا العيال المسلمين وقالوا الحكومة فتحت لهم ملاجئ، أولاد المسلمين أولادها، تربيهم وتعلمهم دينهم، وعلى اليسار أوقفوا أولاد النصارى، قالوا ليس لنا شأن بهم، الخواجاية ترعاهم. وفي المنتصف وقفت جماعة من الأطفال تائهة، بأيادٍ خلت من الأوراق، وكانت هي منهم. نظرت حولها ورأت العيال الأربعةَ عهدتها معلقين معها بين البينين، على الخط الفاصل الذي خطه القانون ويحتار عنده. فهمت أن عنبرها كان واحدًا من عنابر الأطفال الذين بلا أصل ولا فصل، الذين وصلوا إلى الملجأ دون ورقة تحدّد طريقة وجودهم في العالم. وحين ليّل الليل، كانوا ما يزالون واقفين في الحوش. سألوهم أسئلة كثيرة، ولم يعرف الصغار الإجابات. خلعوا عنهم الملابس، وتمشى الضباط بينهم، فحصوا أجسادهم بحثًا عن أمارة، ووجدوا على ذراعها صليبًا أخضر كبيرًا مدقوقًا، دمغة غائرة، فتركوها، وانتزعوا عيالها من حضنها، وأخذوا معهم أطفالًا كثيرة.

كان هؤلاء من لم تحمل أجسادهم الغضة علامة، ولم يكن معهم ورق، وقال الضابط الكبير إنهم باتوا في عهدة الحكومة. وترقرقت دموع الأخت جنفياف وهي تحكي، وكأن هذا كله يحدث الآن. حملوا العيال على سيارات النقل، كوموا اللحم الحي في صناديقها الخلفية، وبكوا. عيّط الأطفال الذي رحلوا، والأطفال الذين بقوا المساكين يتّموهم على يتمهم خمسة آلاف نسمة بكت في نفس واحد، ووصلت أصواتهم إلى السحب، فأمطرت، وفاضت بركة من الدموع السماوية تحت أرجلهم، وحتى العساكر لم يستطيعوا أن يمسكوا أنفسهم، وغالبًا لأسباب أخرى بكوا ونهنهوا.

ولم تقدر الأخت جنفياف إكمال قصتها من التأثر، وهزت ماما رأسها، وبدا أنها فهمت كل شيء. وبعدها وصلتنا الأخت للباب، وهي تحتضنها وانتزعت من ماما على العتبة وعدًا بأنها ستواظب على الاجتماعات التي تعقدها في بيتها. كانت هي مكرسة للرب وبيتها كنيسة، ليست كنيسة حقيقة، لكنها مكان لاجتماعات البيوت. قالت إنها تريد أن يصبح كل بيت كنيسة صغيرة، والكنيسة حيطان عالية وغير مرئية تحتضن كل البيوت. وافقت ماما دون تفكير ووعدتها الأخت بالمقابل بأنها لن تندم، ستختبر حلاوة الروح القدس، وستتعمد بالنار.

كان الحريق الذي لم يشتعل هو ما جلبنا إلى بيتها أول مرة، والآن النار هي ما صدنا عنه. من الحارة الضيقة، رأينا ظل الأخت خلف شباك صالتها الكبير، وجهها ملتصق بالزجاج، ويداها تحاولان التشبث بسطحه الأملس، تنشب أظافرها في جلده الصلد وترسم خطوطا من اليأس على الصماد العالق به، وخلفها رقصت أضواء الحريق بحركات جوعانة وشرهة، وجرينا.

تخففت ماما من الشنطة البلاستيكية السوداء، ألقتها على الأرض وانطلقت، تاركة وراءها الدلائل القليلة لحياتها بين التراب المطعم بالحصى الصغير. لم نكن نفكر في ما نفعله. لم نكن نجري من شيء بعينه، ولا بحثًا عن ملجأ. جرينا لأننا شعرنا أننا يجب أن نجري. حين وصلنا إلى ناصية الشارع، سمعنا سارينة أخرى قادمة من بعيد في شارع الزهراء، وتداخل صوتها مع نهجان ماما غير المنتظم، وانحرفنا في نفس الطريق الذي أتينا منه، انطلقت العضلات وحدها إلى مسارات يحفظها الجسد بذاكرة اللحم والدم التي تنفجر في اللحظات الطارئة. في مدخل شارع عين شمس، رأينا جماعة صغيرة من الرجال تجري نحونا وصرخوا فينا. كانوا يلوحون بأيديهم لنا بإشارات لم نفهمها. تقاطع مسارنا مع مسارهم، في نقطة قصيرة العمر وبلا معنى، واختفوا في شارع جانبي بعدها.

كان جسد ماما يرتج وهي تركض. ثدياها يرتفعان ويخبطان، ويصدر من تحت ملابسها صوت لطمات اصطدام اللحم باللحم، ومرقنا بجانب الكشك الذي شربت فيه الحاجة الساقعة، وكان مغلقًا، وأمامه بركة من الزجاج المكسر، ومالت ماما إلى الأرض والتقطت شقفة كبيرة من زجاجة مدببة من الطرفين. وفي تلك اللحظة سمعنا صوت وردة ما زال يتأوه من الداخل، مثل خربشات جرذان مذعورة بين فكي المصيدة. وفجأة هتكت زخة من الطلقات المتقطعة غلالة الترقب التي غطت الشارع. وبدأت في العد، كنا نركض، وأعد الانفراجات الطويلة لأرجلنا ونحن نطير في الهواء، والطلقات، والعربات المصفحة التي مرت بنا واحدة بعد أخرى.

وحين وصلنا إلى ناصية أحمد عصمت، كنت قد أصبحت مشوشًا. كان العدد خطأ. قياس الخطوات من نقطة إلى نقطة لم يعد كما كان. نفس الطريق صحيح، لكن مسافة الخائف ليست كمسافة المطمئن، الجري غير المشي، وخطوة الكبير ليست كخطوة الصغير. ونحن نمد كانت خطوة ماما كخطوتين مني، وحين جرينا كانت خطوة ونصف مني تساوي خطوة واحدة لها. أدركت لحظتها ما كان يجب أن أعرفه منذ وقت طويل، أو ما عرفته فعلًا وكنت مصًرا على إنكاره؛ حتى الأعداد تتغير، الأرقام ليست مطلقة، ولا تقول شيئاً بنفسها. وأحزنتني الفكرة قليلًا.

وعلى ناصية أحمد عصمت، توقفت ماما، للأمام مالت بجذعها، واستندت على عمود النور حتى لا تنهار على الأرض. كانت تنهج بصوت مرتفع غطى على كل شيء آخر، وجسدها يصارع وطأة الخفقات العنيفة للقلب، وللحظة خفت أن يحدث لها شيء.

مشينا بعدها على مهل. أمسكت يدي ودخلنا الشارع. كان ظهرها مشدودًا، ورأسها مرفوعًا، وبدا عليها الطمأنينة فتصرفت مثلها. شعرت بخفة في جسدي وكأننا نلمس الأرض بأطراف أقدامنا، مدّينا أحيانًا حين تشممنا بعضا من رائحة الخطر، لكن مشينا على راحتنا معظم الطريق وكأننا في نزهة. سلمتنا البيوت بعضها إلى بعض، تفتح أجنحتنا وتخفينا تحت ظلها. مررنا بالمحل المنهوب الذي صادفناه في طريقنا، ورأينا يافطته المكتوب عليها، "بقالة أم النور" مبقورة من الوسط.

همست لي ماما بأنها لا تخاف الموت، لكنها حزينة. كانت متأكدة أن الأخت جنفياف قد ماتت، رددت في الأيام الأخيرة علامات. كانت تقول كلمات الكتاب، لي اشتهاء أن انطلق... وتصفق بيديها، جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، وترفع ذراعيها إلى السماء... حفظت الإيمان، وأخيرًا كُتب لي أكليل البر، ولم يصدقها أحد. كانت تنتظر الشهادة، ومن لم يكن ينتظرها، لكنها كانت تشتهيها فعلًا أكثر من الجميع. كانت تقول إنها نالت معمودية الماء، وعمدت بالنار، بقي لها معمودية الدم، إكليل الشهداء، لمن ماتوا على اسم الرب.

كنت صغيرًا، لكنني فهمت أشياء كثيرة عن الموت. كنت أيضًا لا أخافه، لكنني خشيت الألم. في مدارس الأحد علمونا أن كنيستنا كنسية شهداء، والأرض لا تشبع من دم الأبرار. قرؤوا لنا قصص القديسين الذين عذبهم الأباطرة، رنمناها مع الترانيم، وقبّلنا الموت في صورهم المعلقة على حوائط البيوت وبجانب الأسرة، حملناه في شنط المدارس، أكياساً صغيرةً من حنوط الشهداء أخذناها لنتبرك بها في الامتحانات، بودرة بنية لها رائحة البخور وذاكرة العذاب الحية.

وأعادوا علينا السِيَر. قرأ الكهنة السنكسار الطاهر في القداديس، وحفظناه في قلوبنا. قلوهم في الزيت المغلي، أحرقوهم أحياء، وقطعوا أيديهم وأرجلهم، وضعوهم على الخوازيق، وصلبوهم ناكسي الرؤوس، حطموا عظامهم في المعاصر، والتهمتهم الأسود الجائعة. وفي كل مرة كانت تنمو أطرافهم من جديد، وتتجمع أشلاؤهم الممزقة. بمعجزة قاسية عادوا إلى الحياة، لا لشيء سوى أن يتعذبوا مرة أخرى. فهمنا أن الحياة كالسرطان يصعب استئصالها، ورم يبتر فينمو من جديد. في البيوت، حفّظونا كلمات المزمور، "وإن مشيت في وادي ظل الموت، لا أخاف شرًا، لأنك أنت معي". ولم أخف من شيء، خفت فقط من العذاب. صليت كل ليلة في السرير، يا رب أموت برصاصة في القلب مباشرة، تنطلق من واحدة من فوهات البنادق المظلمة التي حملقتُ في مواسيرها على أبواب الكنائس، خبطة قوية على الرأس، قنبلة (وكانت القنابل أيامها رائجة)، لكن بلاش عذاب يا رب، عبدك ضعيف.

على الجهة الأخرى من الشارع، حجب بوكس الشرطة بوابة الكنيسة الإنجيلية. كانت السيارة واقفة تحت الشجرة التي ضربتني عندها ماما، والسارينة تبرق بعنف في عيوننا بأضوائها الملونة، ولم تطلق أي صوت، وبدت الخلفية كمشهد أخرس من فيلم أكشن مزدحم بالأحداث. وعبرنا تجاه الكنيسة إلى اليمة التانية، وحين اقتربنا، وجدنا العسكري عاري الرأس مستندًا إلى البوكس وينفث رماد سيجارته في الهواء المشحون بالقلق، ونظر إلينا من بين غيمة الدخان، وانتظرنا أن يقول شيئًا، لكن لم يبدُ أنه تعرف علينا. وبمجرد أن التفتنا ناحية بوابة الكنيسة، وضعت ماما يدها على فمها لتجهض شهقة خرج نصفها. تحت أرجلنا، انفرطت نقاط صغيرة من الضوء على الرصيف المظلم. كانت خيوط من النور تخرج من بوابة الكنيسة التي تخرم جسدها المعدني كالمصفى. وعلى بعد خطوتين رأيت كتلة جاثمة على الأرض، مغطاة بورق الجرائد، وحجرين صغيرين. وخرجت شهقة ماما كاملة، ووضعت يدها على عينيّ حتى لا أرى، لكني رأيت، وفهمت. لم تكن المرة الأولى التي أرى فيها الجثث الملتحفة بأوراق الصحف.

في آخر شارع متحف المطرية عند موقف أتوبيسات النقل العام، رأيتها. كنت صغيرًا جدًّا ساعتها، في الروضة، جثة قصيرة ومكتنزة، مستورة عن العيون بأوراق زينتها مانشتات حمراء وسوداء وصور لرجال مهمين نراهم في التلفزيون، تمددت لطخة من الزلال الثقيل، أبيض وأحمر على أسفلت الطريق مثل أحشاء بطيخة انفجرت. والناس تجمهروا حولها، قالوا في البداية قنبلة، وبعدها تحدث من رأى ما جرى، احتاجوا دقيقتين ليتمالكوا أعصابهم، وليتوقفوا عن الارتعاش ودفقات التقيؤ. كان الرجل يحاول الشعبطة في الأتوبيس وهو يتحرك، رمح وراءه بعزم قوته، وفي لحظة فقد توازنه، سقطت رأسه تحت العجلات الخلفية المزدوجة، وبوم... حدث ما حدث.

شدتني ماما من يدي، ومدّينا بعيدًا عن الكنيسة، ورأيت جسدها يرتعش، وغصنا سريعًا في الظلمة نصف الشفافة للشارع. بدا الأمر كأننا واقفان في مكاننا والمباني هي التي تتحرك، تمر من جانبنا كشريط فيلم يدور بالعكس، من النهاية إلى البداية، قطار من الذكريات القريبة تومض للحظة وتموت في الحال، وعاد الهدوء، كل شيء حولنا خامل وكأن شيئًا لم يحدث. مررنا بعمر أفندي ووجدناه مغلقًا، والكنيسة المعتادة على الحرائق على الضفة الأخرى لم يلحق بها أذى، ومن بعيد لمحنا سيارة إسعاف مهجورة، وشباكها الأمامي محطم.

انحرفنا في شارع صعب صالح، ومشينا ببطء فيه إلى نهايته. كانت أقدامنا تقودنا إلى شارع تلاتين دون إرادة منا أو مقاومة، وبان على ماما علامات الصدمة حين وجدت نفسها على ناصية شارعنا. وقفنا بجانب سيارة أبو نبيل، اللادا، السيارة الوحيدة في الشارع، وكانت مستورة كعادة تلك الأيام بغطاء من القماش مخطط بالطول كالبيجامات الكستور، ومررت يدي عليه وأشعرني الملمس الكتاني الدافئ والقوي ببعض الأمان.

كانت البيوت ناعسة في ليل زي الكحل، وحفيف النسيم يلعب بأغصان الأشجار على الجانين مُصدرًا هدهدة كأهازيج النوم التي تغنيها الأمهات. بدت منطقتنا كأنها معزولة عن كل ما جرى حولها، نائمة في سلام، وأطلقت حشرات الليل صريرها العالي حارسًا على الأحلام الهانئة.

للحظات بدت أطول من الحقيقة وقفنا أمام البيت، ولم تعرف ماما كيف تتصرف. هددها بابا حين تركنا البيت إن خرجتِ من الباب مش هترجعي تاني ورمت المفاتيح في وجهه. رأيتها منكسرة. مذهل كيف تكشف الأكتاف التي تسقط والأذرع وهي متدلية عن المذلة، وكيف تستجيب الأجساد للنفوس لترسم المشاعر بالعظم واللحم.

خبطت ماما برفق على الشراعة، وانتظرنا، وكل لحظة من الترقب تعد على حبات سبحة القلق. وعادت ودقت بقبضتها على الجزء الخشب من الباب. وراحت تنادي على بابا بصوت منخفض، وطالت الثواني كعمر ضاع في الانتظار، ونادت بصوت أعلى، ولم يبدُ على البيت أي علامة للحياة داخله.

وسمعنا باب الجيران ينفتح بصرير متوجس، وظهر الأستاذ شعبان على عتبة بيته وملامحه غائمة في بركه من النور الباهت المنسكب من بيته على الرصيف. وأشار إلينا بيده للعبور وترددت ماما لبرهة لم تدم طويلًا، وبعدها سحبتني وجرينا نحو بيته، وكانت تلك أكبر مجازفة أخذتها تلك الليلة أو في أي وقت آخر، قفزنا فوق الخط المحرم بيننا وبينهم.

في الحال، اختفى الأستاذ شعبان، هرول إلى الطابق العلوي مثل طفل خجول يختبئ كلما وصل الضيوف، وكانت زوجته في انتظارنا واقفة في الصالة التي تطابق أبعادها صالة بيتنا بالضبط، ومع هذا تبدو مختلفة تمامًا. وتكلمت مع ماما وهي تهمس. عرضت عليها أن نبيت ليلتها عندهم، والصباح رباح، أو تفتح لها باب الجنينة لتقفز من على السور إلى جنيتنا، وبعدها تدخل إلى بيتنا من باب المطبخ. كان هذا ما يفعله الجيران عادة حين تضيع المفاتيح أو ينسونها. البيوت مفتوحة على بعضها، والناس للناس، قالت المرأة وبعدها طلبت منا ألا نجيب سيرة عن الأمر لأحد. ونكست ماما رأسها في الأرض وغمغمت: "مش عارفة أودي وشي منكوا فين بس". لم تكن تلك المرة الأولى التي يمدون إلينا فيها أيديهم بالخير، ونجلب لهم المشاكل ووجع الدماغ.

كان الخوف أكبر من أن يتحدث عنه أحد. لم تزد ماما على كلامها، وسكتت المرأة. لم تسأل إحداهما الأخرى عما يجرى في الشوارع، عن الانفجارات وسارينات الشرطة والجثث الطافية على الأسفلت. ينهزم الفضول أمام الخوف، وينقلب إلى حيرة خرساء. تواطأتا على الصمت خلف الأبواب الموصدة والأيام التي تظاهر الجميع بأنها عادية. اتفاق غير مكتوب ظل مخفيًا لزمن وكشفته نظراتهما الجامدة، وسيدفن بعدها مرة أخرى. لم يطل الأمر، فالصمت الطويل كان باعثًا على التوتر أكثر من الكلام. وبألفة تليق بشركاء في جريمة صغيرة، سحبت المرأة ماما إلى طرقة المطبخ التي تعرفها جيدًا. فبيوتنا كلها واحدة؛ تصميم واحد تم تقريره في مكان بعيد. ولنفس السبب، عرفت أنا أيضا طريقي إلى الخارج، وانتظرتها على عتبة بيتنا.

كنت وحدي هناك، في الظلام، وسمعت نباح الكلاب المجنونة، جنود الظلمة في حدائق البيوت الخلفية. هيجتها الضجة التي أصدرتها ماما وهي تحاول الشعبطة على السور والقفز من عندهم لعندنا، وشعرت بالخوف. ماذا لو عرف بابا أننا ذهبنا إلى هناك، عبرنا الحدود، الخط القاسي الذي يقسم الناس. وومضت أمامي، ذكريات الواقعة الكبيرة في بيت الأستاذ شعبان، لم يضربها أبي حينها، صرخ فيها فقط ورزع الأبواب، ضرب بقبضته في الحائط وتأوه من الألم. بدا خائفًا منها لأول مرة، وأحضر عزوتها من البلد، خالها الحبيب الذي كان يعطيها نكلة الخس، خالها اللي ساب المدارس ليربيها، جاء مع أولاده الخمسة، رجال يُفرحون، طول بعرض، ربتهم هي في صغرهم، كما تقول. كلمهم بابا في التليفون من عند أبو نبيل، وحضروا على عجل من البلد، ساقوا السيارة الكاديلاك القديمة كالمجانين على الطريق الزراعي، ووقفوا في الصالة بوجوههم المغبرة بمشقة الرحلة وسمعوا منه، وكانت هي واقفة في الركن ترتجف، خافت أن تنطق. ضربوها له، ضربوها أمامه، ضربوها على وشها بغلّ الخائف من العار، شدها خالها من شعرها وسحلها على البلاط، قسوة بقدر الحب الذي أحبوها به وأحبتهم به. وبكت، وضرب الأحبة كالعلقم، على غير ما يقولون. هددوها، سيرسلونها إلى الدير، هيحبسوها في بيت المكرسات، وصرخت فيهم: "احبسوني... أبوس إديك يا خالي احبسوني". وكان بابا منزويًا في الخلفية يشاهد هذا كله، ويدير وجهه بعيدًا مع كل صفعة، لم يطق رؤيتها تتألم من بعيد.

أفاقتني تكة الترباس من ملاحقة صور الماضي، ولم يكن لدي فرصة لتوديعها. وبمجرد أن فتحت ماما الباب من الداخل وذراعيها معه، شعرت بشبحه يخيم على البيت. كانت ذرات "الأولد سبايس" ما زالت عالقة في هواء الصالة، تتحدى الوقت وهي مسترخية على الجدران. رائحة خافتة تنبئ بأنه غادر قبل وقت ليس بالطويل، ولمحت خيطًا رفيعًا من دم يسيل على ساق ماما. وبضحكة غير واضحة طمأنتني. قالت إنها جرحت نفسها وهي تهبط من على السور إلى حديقتنا، احتكت بحرفه وخربشت ركبتها. جرح صغير سيلتئم وحده ولن يترك ندبة حتى. وبعدها سألتني إن كنت أريد أن آكل شيئًا، وكان الجوع يقرص أمعائي، تقلصات وكركبة يمكن سماعها، إلا أن الخوف سد نفسي، وهززت رأسي بلا. ولم تعطِ لإجاباتي اهتمامًا، كأن الأمر أو القرار لم يعد يتعلق بي أو بها. فرشت السفرة لنا بأي حال، فردت ورقة جرنال ورصت الأطباق فوقها. كانت تفعل ذلك بهمة فيها شيء من الزيف. أخرجت رغيفين بلدي من الفريزر، وسخنتهما في عجلة على عين البوتاجاز. كانت هذه حجتها لتتحرك بين الصالة والمطبخ كبندول، وتتأكد أنه ليس موجودًا بالرغم من أثره الثقيل في الجو. جلسنا متقابلين دون كلمة، وحملقت في الأطباق الفارغة، ولم يكن ممكنًا تقدير طول صمتنا، أما عمقه فكان ضحلًا ومتوترًا.

ولم يحدث أي شيء، ولا سمعنا أي حركة من أي نوع في الخارج. لم نأكل شيئًا في النهاية، وقامت ماما من على السفرة وتبعتها. تحركت ببطء غير مفهوم، وراح إيقاع خطوتي ينضبط مع خطوتها، وصعدنا إلى الدور العلوي ووضعتني في السرير ولفتني بالملاءة الخفيفة التي أتغطى بها في الصيف. كان الجو دافئًا، إلا أنني لم أكن أستطيع النوم إلا وأنا تحت طبقة رقيقة من القماش، قشرة رمزية وهشة من الأمان، أختبئ تحتها من المخاوف الكثيرة التي بلا اسم.

استسلمت للتعب وتسحبت هي لغرفة بابا، وسمعت صوت خروشة تأتي من هناك وصرير أبواب الدواليب تفتح وتغلق، كانت تبحث عن شيء. ومن بين الشق الذي كشفته الملاية فوق رأسي، رأيت الظلمة المتكورة في أركان الأوضة، وشعرت بالحزن. فكرت في مصير الأخت جنفياف، وفي جبننا حين ركضنا وتركناها وراءنا، وتذكرت اجتماعات ليالي الخميس في بيتها التي كانت ماما تصحبني إليها بانتظام، ومرت أمامي صور النساء الصعيديات بجلاليبهن السوداء هناك وأصواتهن وهي تصرخ، رقصهن العنيف مع الترانيم، والأخ عزيز يضرب على عوده في المقدمة وكأنه في عالم آخر، صعودهن على الدكك والقفز من فوقها ببهجة طفولية، التصقيف، الرؤوس وهي تترنح، جريهن في دوائر وأياديهن متشابكة، وهتافات "هللويا" بينما أجسادهن ترتعش وتنطرح على الأرض بتشنجات عنيفة، ومشهد أرجلهن وهي ترفص في الهواء. تذكرت الحشرجة التي أصدرتها الأجساد وهي تتمرغ على الأرض من قوة حلول الروح القدس، والحزن الذي ينزف منها مع اللعاب الذي سال على جوانب الأفواه الملتوية، ودموع التعزية وعرق الأبدان المجهدة من طقوس الحضور الإلهي. تذكرت وجه ماما وهي تتضحك لي وتقول، "نسوان راكبها عفريت". كانت تسخر منهن في البداية، لكنها واظبت على الحضور بدافع لم تفهمه بل شعرت به في قلبها.

بالكاد كنت قادرًا على التمييز بين النوم واليقظة. حين رأيتها وأنا ممدد على السرير كما في الحلم، مرغت وجهي بين الملايات، وتذكرتها في الليلة التي أصبحت واحدة منهن، حين بكت بشكل غامض، وانتفض جسمها، وسقطت من على الدكة على الأرض بصوت اصطدام مهيب، انفكت عقدة لسانها، وصرخت بالألسنة مثلهن، هتف الجميع "هللويا"، وصفقت الأخت جنفياف ودبدبت بقدميها على الأرض. قالوا تعمدت بالنار، "بولو كنتا سابا بونيو ريرا بنتكوسي لابنترومي آرا" فاضت الروح فيها بلسان لا يفهمه أحد "بوري لماري سنتكور براما تماكي"، ولا هي فهمت ما تقوله، لكن الأصوات خرجت من داخلها كنبع يتفجر بالراحة. غاب عقلها وذابت الحجارة الثقيلة من على القلب، وقالت الكثير والكثير،"بوررووو هااااااا ممممممم... لللا بلم بلم". تدفقت همهماتها بلا فواصل، تيار متصل من أصوات الطبيعة، مواء ونباح خافت وتمتمة الأطفال الرضّع، غضب العواصف وزقزقة وخرير ترع رائقة وعفية. مع كل كلمة بلا معنى، أخرجت الآلام الغائرة التي عجزت لغة البشر أن تصفها، الكلمات التي رفض الناس أن يسمعوا عنها. تكلمت بالألسنة فعلًا بلغة الناس المتعبين، باللغة في أنقى صورها، بطبيعتها الأصلية قبل السقوط من الجنة، كالماء شفافة، متحررة من الأرضي والمنطق والقواعد والحكمة، نغمات تسمع ولا تقول شيئًا، لكن تشعر بكل شيء. صرخت وصرخت بالروح حتى خمدت جذوة جسمها ساعتها، وتمددت على الأرض. ونزلت أنا على درجات النوم، وألحان ترنيمتها المفضلة تتردد في رأسي.

تناهى الليل تناهى وتقارب النهار

ومسيحنا جاي ياخدنا نستوطن الديار

آمين تعال، يا حبيبنا تعال

أرواحنا بتناديك، حقق وعدك

ابسط لطفك، ده شعبك مستنيك.

شادي لويس

شادي لويس كاتب واختصاصي نفسي مصري مقيم في لندن، يكتب لعدة جرائد ومواقع إلكترونية عربية. صدرت له رواية "طرق الرب" في ٢٠١٨، ورواية "على خط جرينتش" في ٢٠٢٠.